Por Federico Ternavasio

“Trabajar cansa”. Esa afirmación es el título de un conocido poema de Césare Pavese. Pero quiero sustraerle al título la obra que designa. Es decir, más allá del poema, quiero quedarme con esa afirmación del título.

Yo pensaba que ese título correspondía a la autobiografía de Pavese, que en realidad se titula “El oficio de vivir”. Algo que ver con el trabajo tenía: quien dice “oficio”, después de todo, dice “trabajo”.

El título de esas memorias remite al de un manual, algo como “el oficio de zapatero”, “el arte de esculpir en madera”, o cosas similares. Es sugestivo comparar esto con el título de aquél poema. “Trabajar cansa” bien puede ser la conclusión a la que se llega al final de una vida: la vida es un trabajo, y trabajar cansa.

¿Será que no hay escapatoria? Claramente, esta es una preocupación que sólo la tienen quienes trabajan. Quienes no poseen trabajo tienen la preocupación de conseguir uno. Si tienen la suerte de conseguirlo, ya luego podrán preocuparse por quejarse de trabajar.

La suerte de encontrar un sustento sin trabajar sólo les pertenece a quienes vean sustanciosas herencias colgando sobre sus cabezas en alguna rama de su árbol genealógico.

Quizás alguien que se toma el trabajo de apostar logre alguna vez ser salvado por el azar, pero ya sabemos que el azar es generoso para repartir desgracias, pero más bien tacaño para repartir la salvación financiera.

Algunas mentes utópicas y optimistas de los siglos pasados creyeron que con el advenimiento de las mejoras tecnológicas la vida sería posible con menos trabajo. Pero lamentablemente muchos avances técnicos redundaron en hacerle la vida todavía más fácil a unos pocos multimillonarios, perjudicando o dejando igual de explotadas a las mayorías que deben prestar el tiempo de sus cuerpos para continuar haciendo posible su propia vida.

En los últimos años las tecnologías han escalado y se han multiplicado hasta la náusea y sin embargo no se trabaja menos. Si el trabajo se organizara sólo en torno a resolver las necesidades, las tecnologías deberían permitirnos trabajar menos. Pero el capitalismo tiene su trampa, se trabaja la misma cantidad de tiempo, se trabaja para acumular.

El pensador norteamericano Lewis Mumford, en su libro “Técnica y civilización” –gran producto de su faceta de historiador de la tecnología– señala que fue la invención del reloj, y no la de la máquina de vapor, “la máquina-clave de la moderna edad industrial”.

Para Mumford el reloj no es simplemente un accesorio que nos indica la hora, sino que es “una máquina productora de energía cuyo producto es segundos y minutos”. Antes quizás fuera “la experiencia humana” la que determinaba el paso del tiempo, pero ahora el tiempo es el producto de esa máquina llamada reloj, y entonces “aparecen los hábitos de acrecentar y de ahorrar tiempo”.

¡No pierdas tiempo, a trabajar!

Y si bien el reloj ha tenido su importancia para el desarrollo de ciencias quizás más benévolas con la humanidad, ha sido también una pieza central del capitalismo. Como afirma Mumford: “el moderno sistema industrial podría prescindir del carbón, del hierro y del vapor más fácilmente que del reloj”.

Nuestra vida se rige por el reloj, fundamentalmente porque, sea que se trabaje en relación de dependencia, sea que se trabaje en forma autónoma, en general lo que se piensa es el trabajo a partir del tiempo. ¿Cuánto se está pagando la hora docente? ¿Cuánto las horas de jornada del empleado o empleada de comercio? Los abogados te cobran por hora. Hay que llegar puntual al turno médico. Hay que salir media hora antes para llegar a horario a la escuela. La hora, gran dictadora de nuestros hábitos cotidianos.

No deja de ser un consuelo un poco tonto, pero antes las cosas fueron peor. Cuesta creer que esa eterna jornada de ocho horas que se debe soportar en cualquier trabajo promedio fue una conquista de obreros y obreras en lucha. Pero luchaban por mucho más que solamente eso.

Cosa curiosa, eran trabajadores y trabajadoras cuya identidad estaba muy anclada en su pertenencia a tal o cual trabajo, pero sus luchas eran por emanciparse del trabajo en la mayor medida posible.

En el plazo inmediato, se pretendía mejorar las condiciones laborales (menos horas, más salario, mejores ambientes laborales), pero en el largo plazo se quería una revolución que transforme esa condición de trabajador o trabajadora en algo diferente. Ya no serían las víctimas de la explotación, sino que serían libres. Trabajarían, sí, pero en sus propias condiciones. El trabajo serviría solamente para perpetuar la propia vida, no para acumular una producción a fin de cuentas ajena.

Las máquinas serían de quienes trabajen. No habría nadie organizando nada, todos trabajan, todos organizan. Seguramente se va a pensar que eso es imposible, o que es un lío. ¿Pero es que acaso no hay margen para imaginarse formas de organización que no pongan a nadie por encima del resto?

Después de todo, la vida nunca es sencilla, alcanza con hojear un diario para ver que esta, nuestra forma de vida supuestamente optimizada y organizada, es también un lío, y es una realidad más bien distópica.

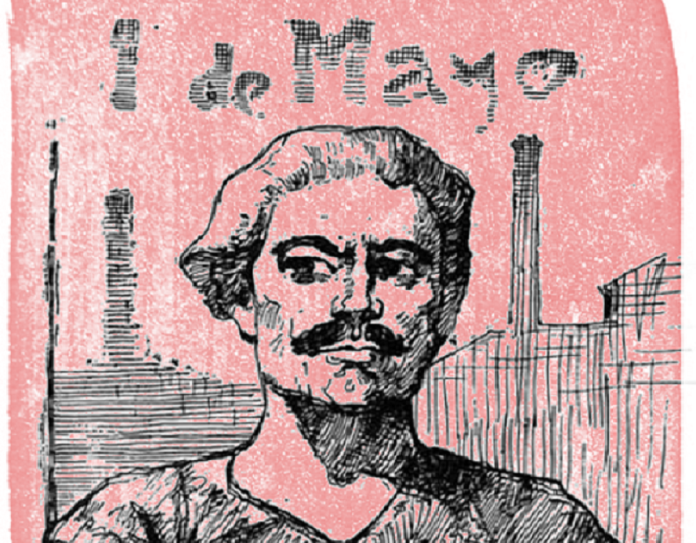

Un 1° de mayo de 1913 el periódico “La Rebelión” –su nombre alcanza para indicar su tendencia revolucionaria– de Rosario publicó la imagen que acompaña esta contratapa. Un trabajador cruzado de brazos. Está haciendo paro. El texto que acompaña la ilustración lo describe: “Así, hoy y siempre. Fuerza en la mente. Potencia en los brazos para traducirla en acción libertadora”. La identificación del trabajo con lo muy masculino no pasa desapercibida.

Pero los militantes de “La Rebelión” insisten en que no hay mucho para celebrar. “El 1° de mayo perdió su carácter histórico a fuerza de conmemorarlo”. Lo estaban diciendo en 1913. Algunos conmemoran, otros celebran, la redacción de “La Rebelión” se cruza de brazos y rezonga. Si se presta atención, detrás de su poética anarquista se escucha a alguien cansado que dice “de lo que se trata es de terminar con el capitalismo, muchachos, ¿les parece que como estamos hay algo para festejar?”.

Si hoy quisiéramos ilustrar a un trabajador o trabajadora, al modo de este señor de bigotes que propone La Rebelión, ¿Qué haríamos? ¿Una piba pedaleando con una mochila cúbica?¿En qué posición está? ¿En marcha? ¿De huelga? ¿Atropellada y sin ninguna cobertura de parte de sus empleadores? ¿Un señor se encorva en un escritorio frente a una computadora? ¿Una mujer que limpia una casa ajena? ¿Un pibe presto a limpiar un vidrio en un semáforo? ¿Una docente a las corridas, entre escuela y escuela? ¿Dibujaríamos profesionales? ¿Dibujaríamos el obrero o la obrera de una fábrica? ¿De un taller clandestino? Cuesta encontrar esa imagen que condensa como antes la identidad de quienes trabajan. Si hasta nos han hecho creer que eso de clase trabajadora es cosa del pasado. ¿Quién hace que ande el mundo, entonces? ¿De dónde sale lo que comemos, lo que vestimos? ¿Dónde va lo que desechamos?

Es una verdad desgraciada, en este nuestro mundo se vive para trabajar, mientras hacemos fuerza para creer que trabajamos para vivir. Creemos que somos especiales. Que nuestras vidas, a diferencia de las de los trabajadores y trabajadoras de otros tiempos, son especiales. Ahora somos importantes, no somos como esos rostros anónimos en las fotos en blanco y negro, esos rostros llenos de carbón y la expresión sorprendida frente al misterioso aparato que los inmortalizó. ¿Cómo vamos a ser explotados hoy, que nos sacamos una selfie cuando queremos?

Esa estremecedora línea de “El Témpano”, del también rosarino Baglietto, sigue vigente: “Ese hombre trabajó, ¿Quién escribirá su historia?”

Pasan los años, y entre la modernidad y esta nuestra posmodernidad, parece que todo cambió pero nada cambia. ¿Será que en algún momento el reloj nos marcará la hora en que, por fin, nuestra vida siga, pero el trabajo haya terminado?

Texto publicado originalmente en periódico El Impreso del Oeste (mayo 2022)